中学受験では、算数の配点を理科や社会よりも高くしている学校が数多く存在します。また、中学入試の算数は小学校で習う内容を発展させた形式で出題されることが多いため、小学校の授業を受けるだけでは解けない問題が中学受験でたくさん出題されます。

以上のことから算数は受験で得点差のつきやすい科目と言われています。しかし「子供の算数の成績が伸びない」「うちの子供は算数が苦手」といった悩みをお持ちで、算数を諦めて算数以外の科目で得点を伸ばそうと考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そのような考え方は危険です。中学入試の合否は算数で決まると言っても過言ではなく、算数の対策は必須と言えます。そこで、この記事では算数が苦手なお子様の特徴を紹介し、そんなお子様がどうやったら算数の成績が伸びるのかを算数に必要な能力、各単元の勉強法をもとに解説します。

開成中学校や桜蔭中学校など難関中に合格した経験のある現役大学生の家庭教師の先生から聞いた、苦手分野克服のために行った勉強法も紹介していますのでぜひ参考にしてください。

最難関中学校である「灘中学校」の算数対策が気になる方は以下の記事に詳しく紹介しておりますので、ぜひご一読ください。

また、国語と社会と理科に関しては以下で紹介していますので、こちらを参考にしてください。

【中学受験】難関中学合格者に聞いた! 国語のおすすめの勉強法とは?苦手克服や点数アップのコツを単元・分野別に徹底解説!

【中学受験】難関中学合格者に聞いた! 社会のおすすめの勉強法とは?苦手克服や点数アップのコツを単元・分野別に徹底解説!

【中学受験】難関中学合格者に聞いた! 理科のおすすめの勉強法とは?苦手克服や点数アップのコツを単元・分野別に解説!

Contents

算数が苦手な子に足りない4つの能力と伸ばし方

冒頭で説明しましたが、中学受験の算数は学校の授業を受けているだけでは解けるようになりません。中学受験の算数いろいろな条件設定のの問題を経験して得られる次に紹介する4つの力を本番で活かせるかが合格の鍵となります。

- 問題文の読解力

- 数学的な思考力

- 途中式の表現力

- 正確な計算力

この4つの力がないと算数が苦手になってしまい、怒られないようにただ問題を解いたり、わからない問題の解説を見るだけだったりといった中身のない勉強をしてしまいます。中身のない勉強をしても問題が解けるようにはなりませんので、ますますお子様は算数が嫌いになるという悪循環に陥りがちです。

逆に言えば、4つの力を意識して伸ばすことによって、お子様は算数が得意になり、自らすすんで「算数を勉強したい」といった好循環が生まれます。それでは4つの力とその伸ばし方について解説します。

1.問題文の読解力

読解力がないお子様の場合、問題文中にある数字から意味を理解しないまま、とりあえず式を作ってしまいがちです。掛け算の部分を割り算にしていたり、足し算の部分を引き算にしていたり問題分の意味を理解していません。たとえ偶然正解したとしても、似たような問題を解くことができません。

問題を読んで何を求めているのか、それに必要な情報を整理する力が読解力です。

読解力を急に伸ばすことは難しいため、解けるレベルの簡単な問題から式の意味を理解して、徐々に伸ばすことが重要です。

2.数学的な思考力

中学入試の算数で必要なのは、解法を理解し、問題を解く時にすぐに引き出せるようにするという、ある種数学的な思考力です。

初めてみる問題に対して、自分の中の引き出しからどれを使えば解けるのか理解する力が思考力です。問題を解いた時になぜその解法が使えたのか、なぜその解法で解いたのかを言語化するという数学的な考え方が大切です。

問題演習を積むのももちろん重要でですが、公式の意味や問題の解答を人に説明できるようになれば数学的思考力は伸びやすいです。応用問題になったとしてもどんな公式や解法を使えば良いのか複数の解法が身についていると、複数の観点から問題を捉えることができ、慌てず冷静に対応することができます。

むやみやたらに新しい問題ばかりを解いていても成績は伸びません。

できない問題がある場合、解いただけで終わらずに必ず復習をするようにしましょう。間違えた問題を放っといてもできるようになりません。自分の力で解けない場合、解説を見ながらでも良いのでどうすれば解けるのか確認して自分の力で解けるようになるまで同じ問題を復習しましょう。

3.途中式の表現力

多くの中学入試の算数では途中式が求められ、たとえ答えが合っていなくても考え方が正しい場合、途中式で評価点をもらえることがあります。逆に、答えが合っていたとしても途中式が間違っている場合、減点されてしまいます。

答えを出すまでの途中式を採点者に明確に伝えられる力が表現力です。

普段からノートにきちんと途中式や流れを書く習慣をつけて、思考力同様に人に公式の意味や問題の解答を説明することで鍛えることができます。

4.正確な計算力

問題の解き方がわかっていても計算ミスをしたり、時間が足りなかったりして点数を落とすことは中学受験の算数でよくあります。計算ミスを減らすだけでも十分に偏差値は伸びます。

計算力を伸ばすためにはとにかく毎日の計算の積み重ねが大切です。簡単な計算問題から徐々に難しい計算問題にできるだけ速く、ミスの無いように取り組みましょう。

途中計算をする際に、字が汚かったりあちこちに途中計算を書いたりすると計算ミスをしやすいですので、途中計算をきれいに書くつける意識もしておきましょう。

ここからは算数の成績を伸ばすために効果的な勉強法を紹介します。算数の成績が伸びなくて悩んでいる方や効果的な勉強法がわからないといった方はぜひ参考にしてみてください。

いつから算数の中学受験対策を始める?時期別にするべきことは?

もちろん算数の中学受験対策を始めるのは早ければ早い方が良いですが、学習塾の多くは小学4年生の春から受験に向けてのカリキュラムが始まります。そのため、小学4年生の春には中学受験対策をスタートしておきたいです。

小学5年生までに、小学校で習う算数の範囲をすべて終わらせて、小学6年生からは中学入試の算数の対策ができるように応用問題を解けるようになる力を身につけましょう。

6年生の9月頃からは志望校の過去問対策を行いましょう。過去問を分析して、頻出問題に慣れておいたり、苦手分野の対策を行ったりして中学入試までの最後の追い込みをかけましょう。

算数に限らず、いつから中学受験の勉強をしたら良いか悩んでいる方はこちらの記事を参考にしてください。

【中学受験】準備はいつから始める?塾に通うベストな時期を難関中学合格者に聞いた塾に通い始めた時期と合わせて解説!

苦手分野を克服しよう!算数の単元別の勉強法

ここでは小学生のお子様が苦手になりやすい単元のおすすめの勉強法を紹介します。中学入試の算数で頻出の単元でもあるため、この単元をマスターすることはとても重要です。効率的な勉強法を実践することで苦手単元を得意単元にできるようにしましょう。

図形

図形をマスターするためには基礎問題を繰り返し解き、さまざまな出題パターンを知っておくことが重要になってきます。

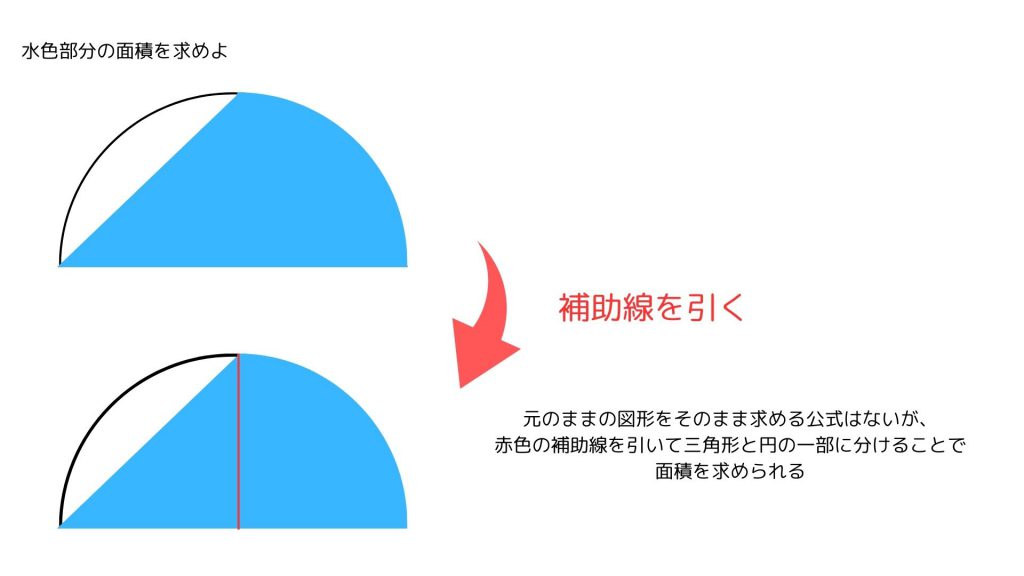

解く際に意識してほしいことは補助線を引いたことによってどんな効果が得られるのかを言語化することです。下の画像のように言語化することによって補助線の引き方や図形の捉え方が身につけられます。図に条件や計算して出た値をしっかり書き込むことも図形の問題を間違わないようにすることにつながります。

場合の数

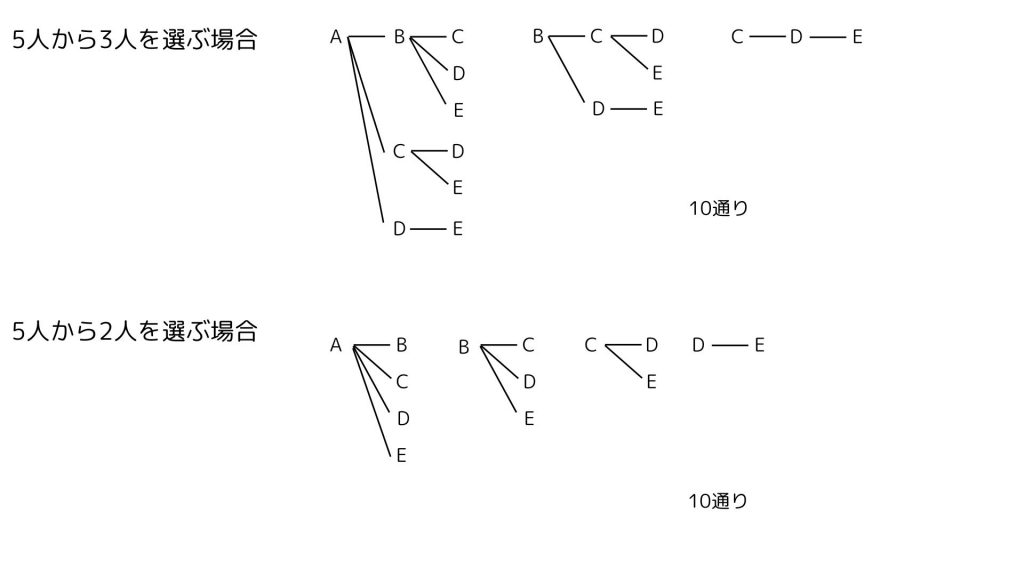

場合の数の問題は頭の中ではイメージしにくい問題が多いです。まずは公式を暗記するのではなく、樹形図や表を使ってすべての場合を洗い出すようにしましょう。樹形図や表を書いてみると実際にイメージがしやすくなり、そこから公式の理解も深まっていきます。

解く際のテクニックは少ない方を数えるということです。例えば、5人から3人を選ぶことは5人から残りの2人を選ぶのと同じになります。少ない方を数えることで、下の画像のように樹形図を書くことが楽になり、計算ミスや時間短縮になります。

割合と比

割合と比を理解するためには大前提として分数や小数を理解することが必要です。分数や小数が苦手なお子様は計算問題をたくさん解くことで基礎を固めるのに加えて、5割・50%といった歩合や百分率をすぐに分数や小数に変換できるように練習しましょう。

割合や比の問題を解くコツは小数よりも分数で計算することです。小数より分数の方が計算量が少ないことが多く、小数点の位置を間違えるといったミスも起きません。計算ミスをしないためにもできるだけ分数で計算をするようにしましょう。

速さ

速さとはある時間あたりに進む距離のことをいいます。速さ(m/秒)・距離(m)・時間(秒)の関係を理解することが重要です。公式だけを暗記して当てはめるだけでは応用問題になったときに解けなくなるので、それぞれの関係性を単位も含めて理解できるようにしましょう。

速さの問題は単位が統一されないで出てくる問題もあるので、時速と分速・秒速の変換やmとkmの変換をスムーズにできるように勉強しましょう。

濃度

濃度の問題は食塩水について出題されます。食塩の重さ・食塩水の重さ・食塩水の濃度の関係を理解しましょう。

濃度の求め方は「食塩の重さ(g)÷食塩水の重さ(g)×100=食塩水の濃度(%)」です。単位を意識して計算するようにしましょう。

解く際のコツは操作によって変わるものと変わらないものを意識するということです。例えば、「水を加えたり、蒸発させたとしても食塩水に入っている食塩の量は変化しない」「2種類の食塩水を混ぜても食塩の重さの和は変わらない」「食塩を食塩水に加えても水自体の重さは変わらない」といったことに意識すれば複雑な操作が行われる問題でも簡単に解くことができます。

つるかめ算

つるかめ算は小学校では習わない単元ですが、中学受験では頻繁に出題されます。つるかめ算の問題では、条件を正確に読み取ることが重要です。

「頭の数」や「足の数」など、問題文に書かれている情報を整理しましょう。例えば、「鶴と亀あれば、鶴は1匹につき足が2本、亀は4本」を整理することが重要です。

また、図や表を使って整理するのがおすすめです。たとえば、「全部が鶴だったらどうなるか?」という仮定を表にまとめたり、足の本数の増減を図で示したりすることで、目で見て理解しやすくなります。

難関中学出身者に聞いた! 算数の苦手分野克服のために行った勉強法とは?

スマートレーダーに在籍中の開成中学校や桜蔭中学校など難関中に合格した経験のある現役大学生の家庭教師の先生から聞いた、苦手分野克服のために行った勉強法を紹介します。苦手、点数があがらない分野がある方はぜひ参考にしてみてください。

図形

東京学芸大学附属国際中等教育学校出身 A.Y先生

なぜその補助線を引くのかといった回答のステップ、一つ一つの目的を理解し、確実に自分の回答で正しいものが得られるようにすること。

大阪星光学院中学校出身 Y.T先生

補助線を自分で見つけてこないといけないと解けない、発展的な図形問題が苦手だった。

そのため、基礎の反復だけではなく(基礎は固めた上で)応用発展問題の数をこなした。

そして経験値を言語化して書き溜めていった。

麻布中学校出身 K.N先生

立体図形の切断などは、実際に粘土で立体を作って切断してみることで理解を深めた。

紙だけでは想像しにくい部分が想像できるようになり有効だった。

場合の数

愛光中学校出身 K.H先生

場合の数の問題集に取り組むなど、演習量の増強に力をいれた。

また、丁寧に樹形図を書くなど、普段の演習から本質をついた勉強をするよう心がけた。

桜蔭中学校出身 R.S先生

場合の数ではミスがないように、一つずつ自分なりに順番を決めて数え上げることを心がけました。

また、何度も同じ問題を解くようにしました。

開成中学校出身 Y.S先生

場合の数の考え方が曖昧だったため、基礎から丁寧に学び直した。特に、樹形図や整理表を使い、実際に書き出してパターンを視覚的に理解するようにした。

また、同じ種類の問題を繰り返し解くことで、数え漏れや重複を防ぐ練習を行った。

速さ

栄光学園中学校出身 T.S先生

速さの問題で、条件、動くものが増えると正解率が下がったので、図を与えられていない問題でも、慣れるまではダイアグラムを必ず書いて条件を整理してから解くようにした。

岡山大学教育学部附属中学校出身 K.O先生

速さの問題が苦手で、問題文をできるだけ正確に把握し、頭の中でイメージすることを心がけていました。

頭の中で正確にイメージできると、解法も思い浮かびやすく苦手を克服することが出来た。

駒場東邦中学校出身 S.T先生

図を書いて速さの比に関するひつような情報を取り出す。誘導に乗る。時間ごとに動きが変化する問題はダイヤグラムを書いて処理する。

濃度

麻布中学校出身 S.T先生

食塩水の濃度計算が苦手だったので、図を用いて食塩や水の量の変化を丁寧に書き出すこと、分からなくなったら単純な状態(100mLと10gなど)で一度考えて、その式を使って解くこと。

つるかめ算

浅野中学校出身 F.Y先生

つるかめ算では、基礎からしっかり理解し、難しい部分は細かく分けて少しずつ進めることを意識していました。また、復習をこまめに行い、理解が深まるようにしました。

厳選!おすすめの参考書・問題集

「参考書・問題集を購入したいけどどの参考書・問題集にすればいいのかわからない」といった方のためにおすすめの参考書・問題集を紹介していきます。

- 出る順 中学受験算数 覚えて合格る30の必須解法

中学入試で出題される問題を「出る順」に紹介し、最適な解法をマスターできるようになっている参考書です。出る順で並んでいるため、短期間でも受験に通用できる力がつきます。

- 小学高学年 自由自在 算数

問題の解説が丁寧なだけでなく、図や表を使い、オールカラーとなっているためより深く理解できます。思考力を伸ばす問題も掲載されているので算数を根本から学ぶことができます。

- 中学入試 算数 塾技100

塾のカリキュラムを参考に作られています。塾でしか学べないような解法も解説していますので、算数の得点をさらに伸ばしたい方におすすめです。

- 算数ベストチェック

中学入試の算数で必要な最低限の知識と確認問題をコンパクトにまとめた1冊です。弱点診断テストといった自分の弱点分野を確認することができ、効率よく弱点の克服ができます。

- 中学受験のための学び方参考書 ここから算数

用語や考え方を図解した「基本チェック」、着眼点を示した「視点チェック」で算数の基礎を学べる参考書です。段階的に学べる構造となっているため、確実に力をつけることができます。

中学受験の「算数」対策ならスマートレーダー

実際にお子様1人で中学受験の算数対策を行うことは困難です。また、中学受験の算数対策は中学入試を経験していない方が指導をするのは簡単なものではなく、適切な指導を受けないとなかなか成績が伸びません。「中学入試の算数を対策したいけどどうしたら良いのかわからない」といった方には中学受験の算数対策に適している家庭教師マッチングサイト「スマートレーダー」がおすすめです。

スマートレーダーとは

「スマートレーダー」は、生徒1人ひとりに合った理想の家庭教師が見つかり、直接契約できるマッチングプラットフォームです。教師の得意教科の評価をAI(人工知能)によって行い、レーダーチャートで表示する日本初のサービスです。

ご家庭の方は家庭教師の指導実績や得意教科の評価、時給や趣味 、家庭教師の出身高校や在籍大学などのタグから最適な家庭教師を見つけることができます。

8,000人を超える難関中学出身の家庭教師から自分の中学出身の先生を選べる

スマートレーダーでは8,000人を超える先生方が登録されていて、難関中学出身の先生も多数在籍しています。

難関中学に合格したもののなかなか新しい環境に馴染めず、テストで思うような成績を取れない場合でも、スマートレーダーなら同じ中学出身の先生をすぐに見つけることができ、依頼をすることができます。

勉強面に関して、分からないところの質問はもちろん、中学受験後をどのように過ごしていたかや、志望する高校や大学に向けてどのような対策を行ってきたのかなどより具体的なアドバイスを受けることができます。

また、同じ中学の先輩だからこそ聞ける、その学校ならではの過ごし方や、どのような学生生活を過ごしていけばいいかなど、勉強面以外のでの相談も行うことができます。

オンライン家庭教師にも対応!!

スマートレーダーはオンライン家庭教師にも対応しています。

お家にいながら優秀な学生から様々な知識を教えて頂きます。地方に在住の方も、パソコンさえあれば、東大生の勉強法までも伝授してもらえます!

また、1回1時間から指導を依頼することができます。テスト直前や長期休みの時期に授業を増やすことや、その時期のみの利用など柔軟に指導を依頼することが可能です。